En Entre los escombros, María Lorena Peña Puga no muestra solo cuadros: presenta un acto de memoria. Con una técnica brillante y frágil, hecha de escarcha y persistencia, la artista convierte una casa semioculta de Guayaquil en símbolo de resistencia frente a la desidia. Durante casi veinte años, Villa Rosita o como descubrió más tarde, Villa Lucrecia, se ha vuelto su bandera: una obra que grita que nuestro patrimonio está muriendo mientras la ciudad finge no mirar.

Una puerta tapiada que abrió un camino

El proyecto comenzó en 2006, en una clase de cultura ecuatoriana en el ITAE. El profesor Florencio Compte hablaba de patrimonio y mencionó listados de casas emblemáticas de Guayaquil. Villa Rosita no estaba en el primero, sino en uno posterior. Eso bastó para que algo se encendiera. “Me atrapó su ubicación casi invisible, entre dos edificios, y su abandono. La poca información fue, paradójicamente, lo que más me intrigó. Sentí que la casa pedía que alguien la viera”.

Lo que nació como un proyecto de aula para el Salón de Julio se convirtió en una obra de largo aliento. La primera pieza, monumental y hecha con escarcha y goma, no solo llamó la atención: detuvo una demolición. “Una amiga me avisó que la villa iba a ser tapiada y demolida. Corrí al INPC. Ese día entendí que el arte puede salvar una vida. Aunque sea la de una casa”, recuerda.

El Salón de Julio: cuando una obra se convierte en documento

Ese mismo año, Villa Rosita entró al Salón de Julio. En plena ebullición artística del ITAE, la pieza era una apuesta arriesgada: 2,50 x 3 metros de escarcha en un certamen tradicionalmente pictórico. “Quería que la obra gritara. No sabía si funcionaría, pero debía verse enorme, como una herida abierta en medio de un museo”.

El proceso de montaje fue una historia en sí misma: estudiantes cargando obras en un camión alquilado, bajándolas entre todos, incluso trepando sobre un patrullero para desamarrar las piezas que iban en el techo. “El Salón era nuestra meta. No solo buscábamos premios; queríamos entrar en la historia”.

La técnica desconcertó al jurado, pero el contenido hizo ruido. La pieza recibió una Mención de Honor y, más importante, encontró su tiempo. “En ese momento no lo entendí, pero Villa Rosita no era solo una obra: era un archivo visual de un bien patrimonial en peligro. Mi arte se volvió documento”. Meses después, el Museo Municipal decidió incorporarla a su colección permanente. Lo que nació como un ejercicio de clase se convirtió en patrimonio de la ciudad.

Entre la escarcha y la burocracia

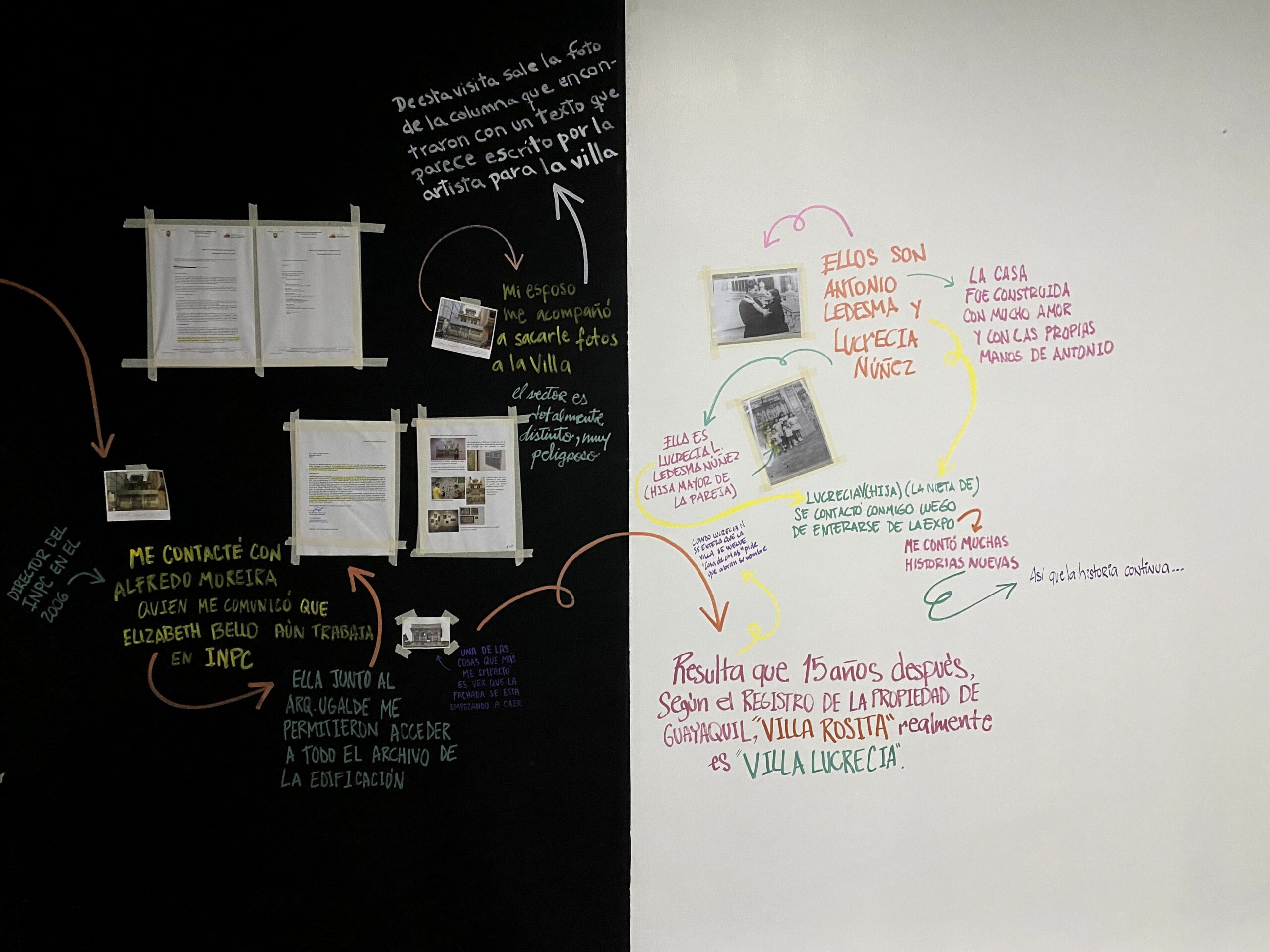

El proyecto fue creciendo con la artista. Entrevistas, visitas al Archivo Histórico, al Registro de Propiedad, cartas al alcalde, largas filas en oficinas públicas. “Aprendí que para hablar de memoria también hay que conocer la burocracia que la asfixia. Ese camino me formó tanto como la técnica misma”.

Años después, al organizar los quince años de Villa Rosita, Peña Puga recibió un golpe inesperado: entre documentos encontró una carta manuscrita de las herederas dirigida al presidente de aquella época pidiendo la desvinculación de la casa como bien patrimonial. “Ese fue el golpe más duro. Comprendí que el abandono no siempre es desinterés, sino también una batalla perdida contra un sistema que castiga a quien intenta conservar. En Ecuador, cuidar el patrimonio es un acto de resistencia… y una condena económica”.

Ese hallazgo cambió el sentido de la obra. “Ya no era solo una casa olvidada: era la historia de muchas. Persistir en una sola era hablar por todas”.

Entre los escombros: un llamado desde el brillo

En la exposición actual, ocho piezas vuelven a Villa Rosita a través de nuevos elementos: restos, basura, huellas de lo que habita lo abandonado. Exhibidas en Portela, en medio de un centro comercial, la artista busca algo más que estética: incomodar. “Quiero que el público que no busca arte tropiece con estas preguntas. Que se detenga y piense: ¿qué pasa cuando lo que somos se derrumba y nadie lo nota?”.

El eco que sigue vivo

Hoy, Villa Rosita o Villa Lucrecia, sigue en pie como un fantasma que brilla entre capas de escarcha. La obra, ahora parte de la reserva del Museo Municipal, se ha convertido no solo en documento, sino en una fuente de inspiración artística que trasciende el tiempo y el espacio de la propia casa.

Entre los escombros no es solo una exposición: es un acto de urgencia. Una voz que grita en silencio que la memoria no se preserva sola y que, como dice la artista, “en este país siempre es más fácil tumbar que mantener”.

Y pienso: si Villa Rosita no llega a ser restaurada ni puesta en valor, ¿habrá cumplido esta obra su objetivo al perpetuarse en la reserva del Museo de la Ciudad como testigo de una época? Quizás su destino sea desaparecer físicamente, pero gracias al arte permanecerá, recordándonos para qué existen los museos: para custodiar la memoria cuando la realidad la deja caer. Y para qué están los artistas que los alimentan: para transformar el olvido en presencia y convertir lo que se pierde en una huella que nunca deja de inspirar.