Ecuador es un país que presume de su diversidad natural y cultural, y no sin razón. En apenas 256 mil kilómetros cuadrados concentra playas, cordilleras, selvas amazónicas y las islas Galápagos, además de una herencia patrimonial que lo convierte en un destino único en el mapa mundial. Sin embargo, la paradoja es evidente: tenerlo todo no garantiza saber gestionarlo. Convertir esa diversidad en un producto turístico real, sostenible y competitivo ha sido uno de los mayores retos de las últimas dos décadas.

Con distintos matices, varios gobiernos han intentado proyectar a Ecuador como un destino turístico diverso, sostenible y descentralizado. En el papel, las propuestas eran atractivas: rutas temáticas, programas de identidad territorial y circuitos integrados que prometían impulsar el desarrollo local y conectar a los visitantes con la riqueza del país. Entre ellas se destacan la Ruta del Spondylus, la Avenida de los Volcanes, la Ruta del Cacao, la inclusión del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial y los programas Pueblos Mágicos y Rincones Mágicos. Pero todas comparten una constante: falta de continuidad, inversión insuficiente y débil articulación local.

La Ruta del Spondylus, proclamada en 2008 como parte del PlanDETUR 2020, fue concebida como un corredor emblemático que recorre la costa ecuatoriana desde Esmeraldas hasta Santa Elena y se prolonga hacia el norte de Perú. El nombre proviene de la concha sagrada Spondylus, símbolo de fertilidad y prosperidad en las culturas precolombinas, usada como ofrenda y medio de intercambio. En teoría, esta ruta debía ser el eje de un turismo binacional basado en sol, mar, cultura y gastronomía. Sin embargo, en la práctica la fragmentación es notoria: falta de señalización, servicios desiguales y ausencia de coordinación entre municipios.

Solange Garcés, ex gerente de la Ruta del Spondylus, intentó llenar ese vacío con el libro La Ruta del Spondylus Ecuador–Perú: la historia no contada, concebido como una herramienta de formación turística y de planificación de destinos. En sus páginas se plantean diecisiete itinerarios de viaje, se ofrece apoyo a los turoperadores y se proponen procesos de capacitación para que las comunidades puedan fortalecer y gestionar su propia oferta. Sin embargo, pese a su valor pedagógico y al conocimiento acumulado desde su gestión, la propuesta quedó relegada a una experiencia más, sin respaldo institucional ni seguimiento técnico. La despreocupación de la cartera de Estado y la indiferencia de los gobiernos autónomos descentralizados terminaron por sepultar una iniciativa que pudo consolidarse, convirtiéndola en otro ejemplo de cómo las promesas del turismo se diluyen frente a la ausencia de políticas públicas sostenidas.

La Avenida de los Volcanes, bautizada por Alexander Von Humboldt en 1802, es otro ejemplo de oportunidad desaprovechada. A lo largo de 200 kilómetros por la cordillera de los Andes se despliegan nevados, páramos y comunidades que podrían articularse como eje del turismo de naturaleza y aventura. Pero sin señalética estandarizada, infraestructura adecuada ni una narrativa común, esta ruta sigue siendo un mosaico disperso más que un producto consolidado.

La Ruta del Cacao, estrechamente ligada a la historia económica y cultural del Ecuador, tampoco ha logrado consolidarse como un producto turístico. Aunque el país es la cuna del mejor cacao fino de aroma del planeta, con cultivos en Los Ríos, Manabí, Guayas y la Amazonía, la articulación territorial ha sido deficiente. Existen experiencias valiosas, como las haciendas pioneras Cañas y El Castillo en Guayas, la denominada “República del Cacao” en Vinces (Los Ríos), los proyectos comunitarios en Manabí, la asociación kichwa Kallari en Napo y los emprendimientos en Mindo que combinan turismo de naturaleza con talleres de chocolate. Sin embargo, todas funcionan de manera aislada, sin narrativa compartida ni plataforma común de promoción. Hoy, además, el sector enfrenta el peso de los aranceles y barreras para pequeños productores, lo que frena su potencial turístico y económico.

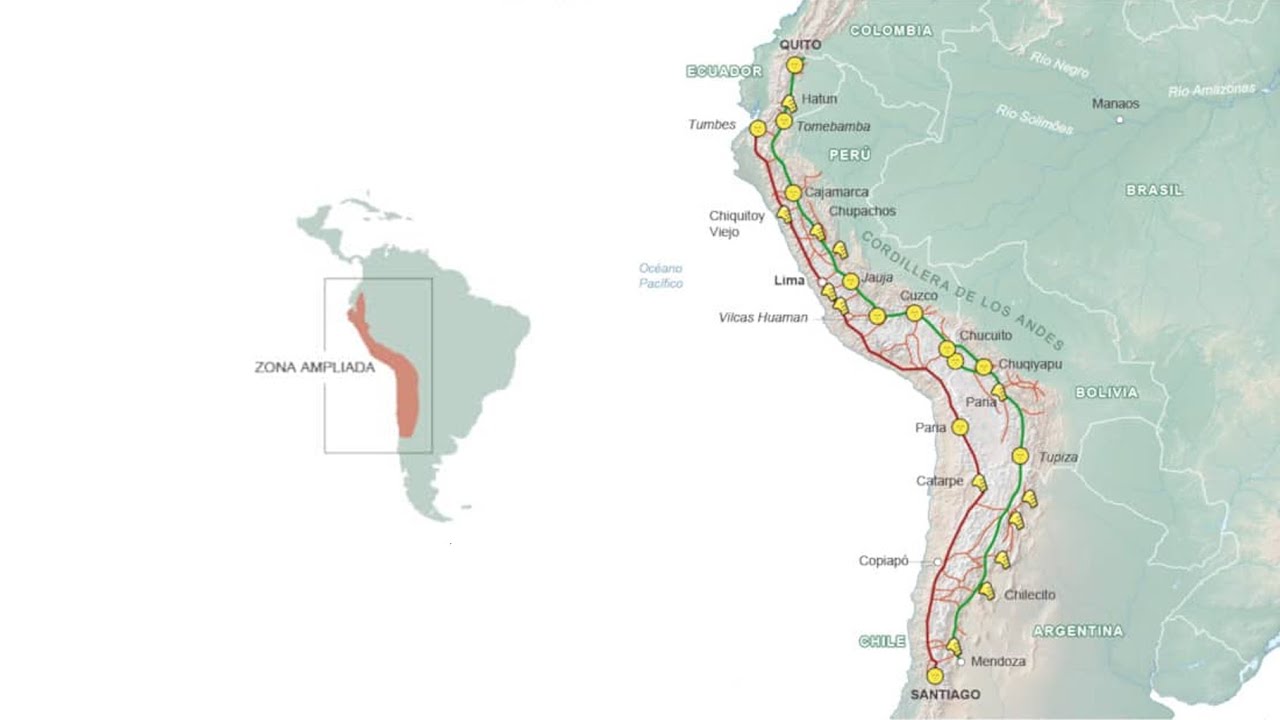

El Qhapaq Ñan, sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014, es otro caso de invisibilización. En Ecuador, los tramos documentados en Imbabura, Cañar, Azuay y Loja carecen de estrategia nacional, señalización y programas de puesta en valor. Lo que en Perú y Colombia se convirtió en un atractivo de alto impacto, aquí permanece casi intocado.

El programa Pueblos Mágicos (2018) fue concebido como una estrategia para dar identidad turística a localidades con alto valor cultural y patrimonial. Su diseño incluía varias fases: la inscripción, donde cada GAD o destino debía cumplir requisitos técnicos; la etapa de desarrollo, destinada a fortalecer infraestructura, identidad cultural y oferta turística; la declaratoria oficial, como reconocimiento al trabajo realizado; y finalmente una fase de seguimiento, orientada a mantener y mejorar los estándares alcanzados.

En el papel, la propuesta resultaba prometedora. Pero en la práctica se desvirtuó. Muchas declaratorias no respondieron a procesos técnicos, sino que se otorgaron de manera indiscriminada y con un marcado sesgo político. En lugar de consolidar procesos sostenibles, el programa se convirtió en una vitrina de reconocimientos simbólicos, alejándose de su objetivo inicial de transformar comunidades en polos de desarrollo.

El caso de Zaruma lo demuestra con crudeza. En 2021, el hundimiento de una de sus calles principales, provocado por décadas de minería ilegal y pese a estudios técnicos que advertían del riesgo desde los años noventa, destruyó parte del centro histórico y dejó a la ciudad sumida en la inseguridad y la precariedad. Zaruma, promocionada como “mágica”, terminó convertida en símbolo de cómo el turismo no puede florecer sobre suelos frágiles ni instituciones débiles.

En 2022, una nueva administración del Ministerio intentó rescatar el concepto bajo otra denominación: Rincones Mágicos del Ecuador. Esta iniciativa buscaba reconocer espacios más pequeños, parroquias rurales, comunidades y localidades con fuerte identidad cultural, poniendo énfasis en el patrimonio intangible, la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria. Se presentó incluso con una actualización metodológica que, en teoría, corregía los errores de su antecesor.

Sin embargo, la falta de continuidad política y la constante rotación de autoridades frenaron otra vez el proceso. Muchos rincones quedaron inscritos pero nunca evaluados, otros recibieron la declaratoria sin el acompañamiento necesario, y la mayor parte de las comunidades no obtuvo apoyo técnico para convertir el título en un verdadero motor turístico.

la institucionalidad turística ha estado marcada por la ceguera: se privilegia el gasto en promoción mientras se descuida el trabajo hacia adentro para ordenar la casa, fortalecer productos y garantizar experiencias de calidad.

En definitiva, tanto Pueblos Mágicos como Rincones Mágicos quedaron a medio camino: proyectos bien concebidos en el papel, pero reducidos en el territorio a simples títulos simbólicos. El déficit no fue de concepto, sino de ejecución y de voluntad política para sostenerlos en el tiempo.

El fracaso de estas rutas refleja las fisuras del modelo turístico nacional. La presión ambiental es crítica: Galápagos recibe más de 270 mil visitantes al año, Cuyabeno y Cotopaxi sufren erosión y basura, y en la Amazonía el crecimiento de lodges comunitarios mal planificados amenaza bosques y culturas. La desigualdad territorial es evidente: el 70 % de los ingresos turísticos se concentran en Quito, Galápagos y Cuenca, mientras la Amazonía y la costa permanecen marginadas. El sector depende en exceso de los mercados de EE.UU. y Europa, es altamente vulnerable a crisis externas y opera con un 40 % de informalidad en emprendimientos rurales. A esto se suma la folklorización de festividades ancestrales en comunidades de la Sierra norte, que terminan adaptándose a la agenda del visitante y perdiendo su autenticidad.

Frente a este panorama, el Estado ha insistido en privilegiar la promoción internacional. Solo en 2023 se anunció una inversión de 7,5 millones de dólares para ferias y campañas, dentro de un presupuesto de 47,5 millones hasta 2025. Ecuador estará presente en eventos como Fitur, ITB, WTM o Fiexpo, acompañado de empresarios y emprendedores locales. También se impulsan roadshows en Norteamérica y Europa, junto a programas de capacitación para 600 negocios turísticos y bootcamps para 2.000 emprendedores. Aunque estas medidas buscan reposicionar al país, la pregunta central sigue sin resolverse: ¿de qué sirve invertir en promoción externa si los productos turísticos internos no están consolidados?

El turismo ecuatoriano posee un potencial indiscutible, pero permanece atrapado en una paradoja. Los grandes proyectos emblemáticos: Spondylus, Volcanes y Cacao, son herencias históricas que podrían sostener cualquier política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Sin embargo, la institucionalidad turística ha estado marcada por la ceguera: se privilegia el gasto en promoción mientras se descuida el trabajo hacia adentro para ordenar la casa, fortalecer productos y garantizar experiencias de calidad.

El país no necesita más slogans ni rutas inventadas desde los escritorios. Necesita consolidar lo que ya tiene: invertir en infraestructura, garantizar continuidad, fortalecer la gobernanza local, profesionalizar el servicio y proteger sus patrimonios. Solo cuando Ecuador logre ordenar su propia casa, podrá abrir las puertas al mundo con la solidez necesaria para convertir su riqueza natural y cultural en un verdadero motor de desarrollo económico, social y ciudadano.

Fuentes consultadas

Ministerio de Turismo del Ecuador. Programas oficiales: Rutas Turísticas, Pueblos Mágicos y Marca País (2019–2024). Acceso a través de publicaciones institucionales y boletines oficiales.

UNESCO (2014). Qhapaq Ñan, Camino Principal Andino. Declaratoria de Patrimonio Mundial. Disponible en: https://whc.unesco.org/en/list/1459

Carolina, I. (2025, 7 de abril). La Ruta del Cacao en Ecuador: Potencial turístico frenado por aranceles a productos artesanales. American Touring.

Garcés, S. (s.f.). La Ruta del Spondylus Ecuador–Perú. [Libro de formación turística].

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2008). PlanDETUR 2020. Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador. Quito: MINTUR.

Ministerio de Turismo del Ecuador. (2018–2024). Programas oficiales: Pueblos Mágicos, Rincones Mágicos y Marca País. Publicaciones y boletines institucionales.

NotiAmazonía. (2021, 19 de diciembre). ¿Qué está pasando en Zaruma? Reportaje de Emilia Paz y Miño. https://notiamazonia.com

Ortiz Wallner, A. (2019). Identidades en vitrina: turismo y representaciones culturales en los Andes ecuatorianos. Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador.

Perugachi, D. (2021). Turismo, fiesta y poder simbólico: El caso del Yamor en Otavalo. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (71), 125–143.

Red de Turismo Comunitario del Ecuador (TUREC). (2018–2022). Informes internos sobre sostenibilidad turística y turismo comunitario. Quito: TUREC.

SaltaConmigo (Sara & JAAC). (2023, noviembre). Ruta del Cacao y el Chocolate en Ecuador: tras el mejor chocolate del mundo. Blog SaltaConmigo. https://saltaconmigo.com

UNESCO. (2014). Qhapaq Ñan, Camino Principal Andino. Declaratoria de Patrimonio Mundial. https://whc.unesco.org/en/list/1459

Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. (2020). Informe técnico sobre prácticas culturales y turismo en la Sierra norte. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Quito: INPC-UASB.

World Tourism Organization. (2022). Tendencias en inversión y promoción turística en América Latina. OMT.

Nota al pie

Este trabajo forma parte de la Escuela de Ciudadanía, dedicada al análisis de la función pública, su operatividad y los actores que la han desarrollado a lo largo de la historia. Los nombres mencionados corresponden únicamente a su labor institucional en el ámbito turístico. Ni la autora ni El Costanero se adhieren a posiciones políticas de quienes en su momento ocuparon u ocupan cargos públicos.

El propósito de este trabajo es exclusivamente informativo, académico y ciudadano: contribuir al conocimiento colectivo, promover el debate informado y fortalecer la capacidad crítica de la sociedad.